无畏号航母博物馆

六月底去位于曼哈顿西侧86号码头的无畏号航母博物馆玩了下,拖了一个半月,综合记忆+照片+Bloomberg Connects上面的导览,写个游记。

无畏号航母

博物馆虽然以无畏号航母为名,但除了航母之外,主要展品还有咆哮者号潜艇、协和客机、企业号航天飞机。下面按照它们加入博物馆的时间先后顺序分别解说。

无畏号航母

历史

1943年下水,二战后退役,但改造后1954年“复出”。(乔丹从这学的?)冷战中部署在地中海,如果美国被苏联攻击,准备反击。在空间竞赛中,作为1962年水星7号和1965年双子座3号的主要回收船(primary recovery ship)1966年参与越战。1974年退役,1982年作为博物馆开放。

无畏号在各个时期主要部署地点

航母很大,从下到上有好多层,下面分别看图说话。

第三层甲板

对游客开放的最下层,当年船员吃饭睡觉的地方。

吊床。这一个屋子得睡几十个人吧。展览时还播放打呼噜的声音。条件相当艰苦。飞机随时起降,适应噪音吧。床垫下可以放少量私人物品。晚上很热,没有空调,全钢的船像是烤箱。有人把床垫带到飞行甲板上露天睡觉。

休息室。好像是军官的?不记得了……

机库甲板

主要的展览大厅。

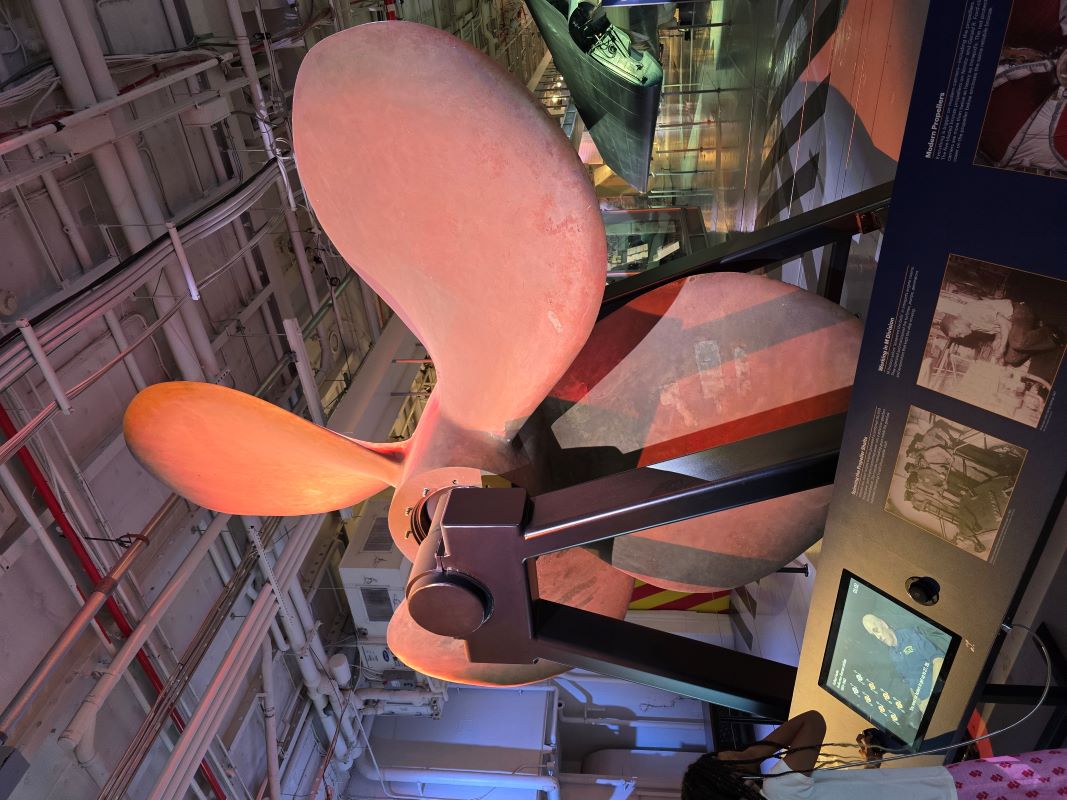

螺旋桨。船上一共有四个。

蒸汽蓄能器。用高温蒸汽储存能量,在飞机起飞时释放能量帮助飞机加速。高温蒸汽很危险,二战到越战期间战斗损失150多人,其中50多人死于事故而不是与敌人战斗。

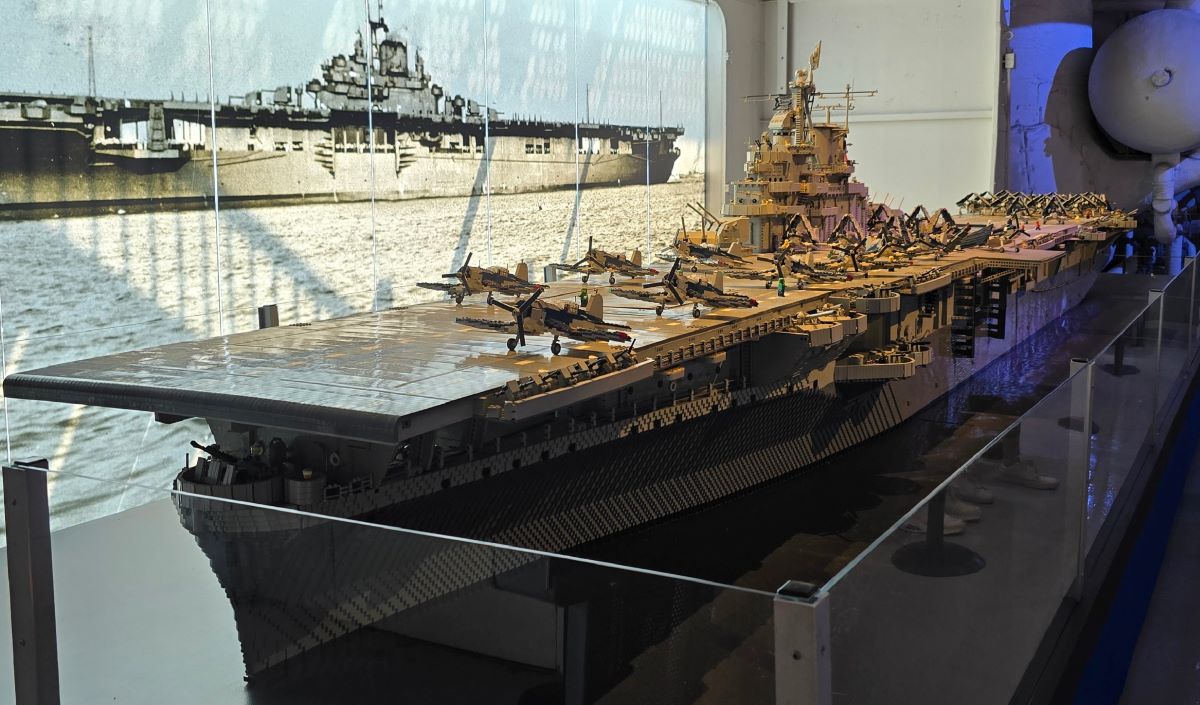

乐高模型。英航赞助的。协和客机也是英航的,看来英航和博物馆关系不错。

乐高模型细节

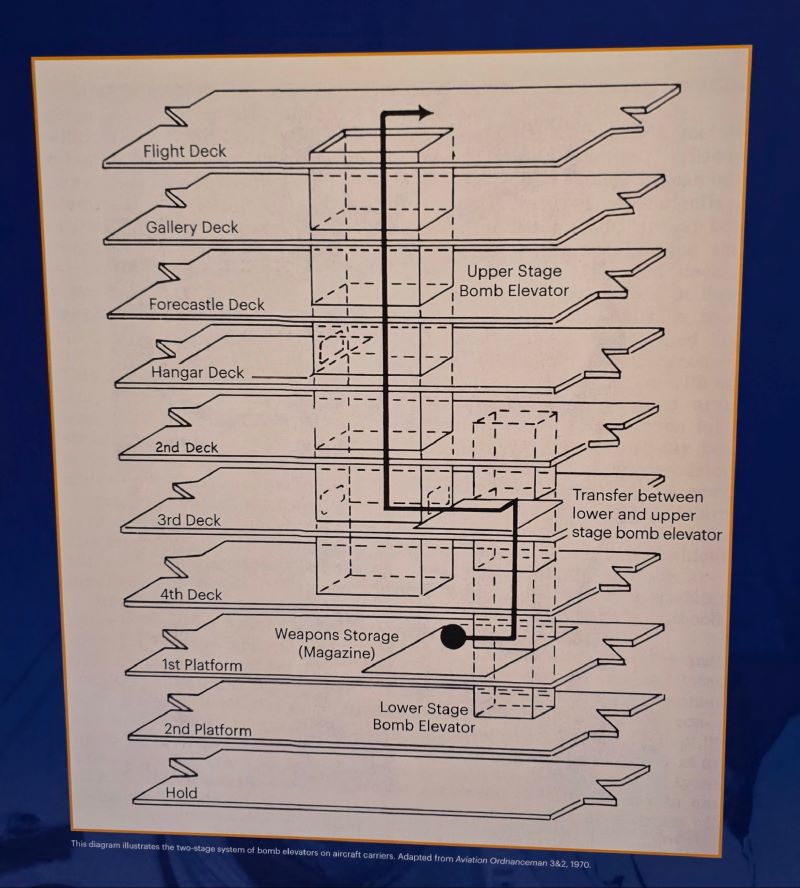

弹药升降机,从弹药库把弹药运送到飞行甲板。注意到升降机分成两段,并不直接联通弹药库和飞行甲板,这是为了避免运输过程中出现意外,防止弹药直接坠落到弹药库引发爆炸。图上也显示了航母上的许多层级。飞行甲板上的人以颜色区别工种,运送弹药的人都穿红衣服。

二战时的飞行甲板。起飞和降落都在一条直的跑道上。其他飞机起飞时,飞机无法降落。如果飞机降落时错过了阻拦索和防撞网,将会撞击飞行甲板上的其他人/物,很危险。

越战时的飞行甲板。降落的飞机使用另一条斜着的跑道,如果必要的话可以重新起飞。

1944年11月25日,无畏号遭到两架神风特攻队飞机攻击,装满油的飞机接连起火,但经过几个小时的奋战,火被扑灭。后来清点人数,69人死亡。而下面这个介绍情况的小电影就在当天飞机撞击的部位播放。战争是残酷的,愿世界和平!

走廊甲板

当天时间不够,没有去参观,但只看导览也很有意思。

军官住处位于这层。船上三千人,其中大约三百人是军官,除了我想象中的各级指挥官外,还包括飞行员、医生、牙医、牧师等等。他们住宿空间更大,吃得更好(有龙虾牛排),还有专人(管家Steward)给住处打扫卫生。

管家一般是菲律宾人、黑人、关岛人,负责在餐厅上菜、清洗衣物、打扫等。因为种族歧视/隔离的问题,现在已经取消了这个角色。(没有明说的是,这些活儿还是得有人做,不论他们被叫做什么啊?)历史上,海军是最“白”的军种,多个航母上曾爆发过种族骚乱。不过管家可以在军官餐厅吃饭,算是一个特殊福利吧。

飞行员有100-150名(2008年共和党总统候选人麦凯恩曾作为海军飞行员在无畏号上服役)。他们的工作比一般水手更危险,压力更大,特殊福利是:战斗准备室有空调😅

飞行甲板

A-12高空侦察机,飞行高度可达八万英尺,是普通民航客机的两倍以上;飞行速度可达三倍音速,是普通民航客机的四倍以上。造型和协和客机有点像,不过A-12只有一个飞行员,而协和客机要载客一百人。

飞行甲板上还有舰岛,上面有舰长和军官控制本船航行的导航舰桥(例如飞机起飞时,调整航向使舰首bow正对风向,同时以最大动力航行,便于飞机逆风起飞),还有当舰队司令使用本船当作旗舰时,指挥整个舰队的司令舰桥。

咆哮者号潜艇

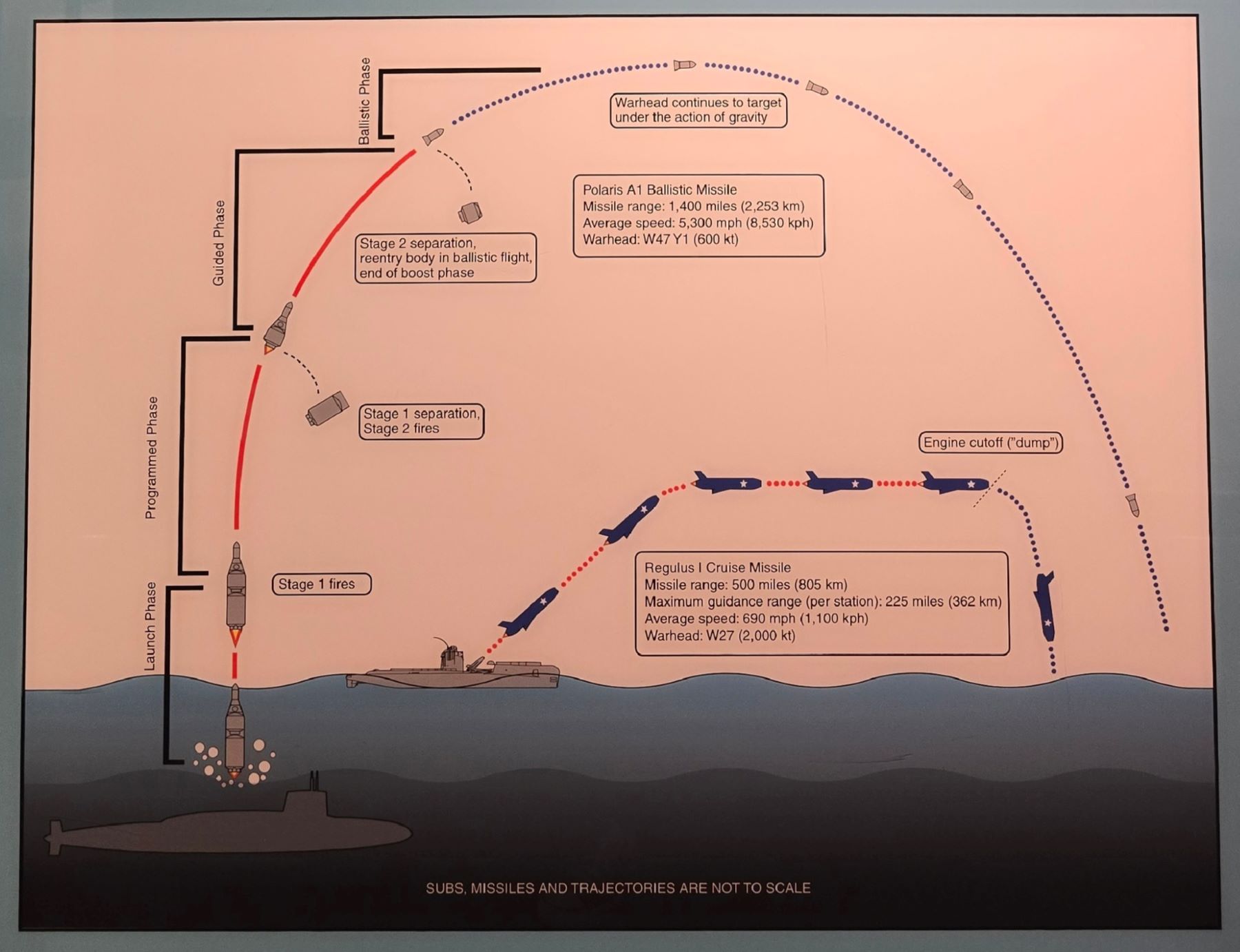

潜艇位于86号码头北侧,在冷战中1958年到1964年服役。它和四艘其他同型号的潜艇的任务是在勘察加半岛军事设施(据说是这个在1996年被废弃的海军基地)附近进行核威慑巡逻,一旦美苏发生核战争,就马上向目标发射核导弹。它携带了四枚轩辕十四·一型(Regulus I)巡航导弹(Regulus是狮子座最亮的一颗星,在中国二十八宿中是“星宿”里轩辕星官的第十四颗星,美国海军并没有向中华先祖黄帝致敬的意思😅),射程五百英里。这种导弹必须浮上水面才能发射。一般认为发射第一枚就会被发现,因为在导弹飞向目标的过程中,潜艇必须一直于导弹保持通讯。幸运的是在1960年到1964年的八次巡逻中,咆哮者号并没有接到发射的命令。后续开发了轩辕十四·二型核导弹,射程翻倍到一千英里,但1958年该项目被取消,因为下一代能在水下发射的北极星弹道导弹(Polaris ballastic missile)问世,该潜艇也被新潜艇淘汰退役。很多同型号潜艇后来都作为目标击沉(很浪费啊),但1988年咆哮者号来到博物馆。

咆哮者号和发射姿态的轩辕十四导弹

巡航导弹于弹道导弹的对比。冷战早期,巡航导弹的技术更成熟、安全,所以海军先快速上马了轩辕十四巡航导弹。

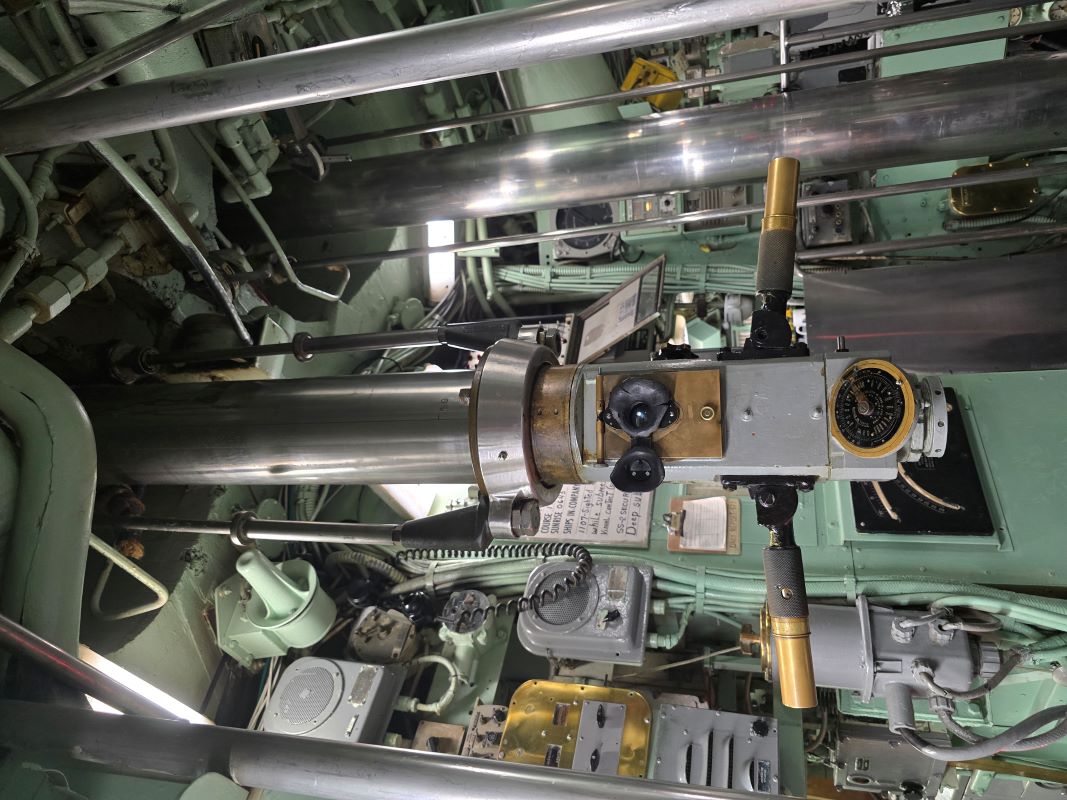

参观潜艇怎么能错过潜望镜

在每次巡逻的55-79天中,船上一百名官兵挤在狭窄的潜艇中,没有阳光,吃着同样的食物,呼吸着同样污浊的空气。官兵之间的距离与在船上相比更小。潜艇上的人都是志愿者,没有人能强迫你必须在潜艇上服役。人与人之间抬头不见低头见,所以对与人相处能力的要求更高。所有人必须掌握所有系统(例如声纳、无线电等等),以便紧急情况下能互相替换。潜艇上没有洗衣机(laudry facilities)所以衣服是反复穿的(这个有点恶心了……手洗内衣裤还是有的吧?!)

床垫下的可以放私人物品。常见的有书、杂志、游戏、香烟(潜艇里不禁烟?!)。

协和客机

虽然当天没来得及去看,但协和客机的超音速飞行,为后来的空客奠定基础历史意义还是摆在那里的。协和客机可载客100人,最高速度可达两倍音速,再快的话铝质机身无法承受热量。要达到这么高的速度=>需要三角形机翼=>但起飞和降落时升力不够=>要加大仰角=>飞行员无法观察前方跑道情况=>机头起降时向下弯曲。这因果链够长的,通过视频来展示一下:

在无畏号的这架协和客机1976年到2003年服役,2004年来到博物馆(由于安全问题和911后民航业低迷,所有协和客机都在2003退役,并在欧洲和北美各地展出)。它在1996年创下了纽约到伦敦不到三小时的纪录。纪录的诞生需要天时地利人和:强劲的顺风,加上与伦敦空管的沟通得到在希思罗机场向东降落的许可,这样飞机在接近希思罗机场时可以高速飞行更长时间,而不用减速转弯回过头来向西降落。

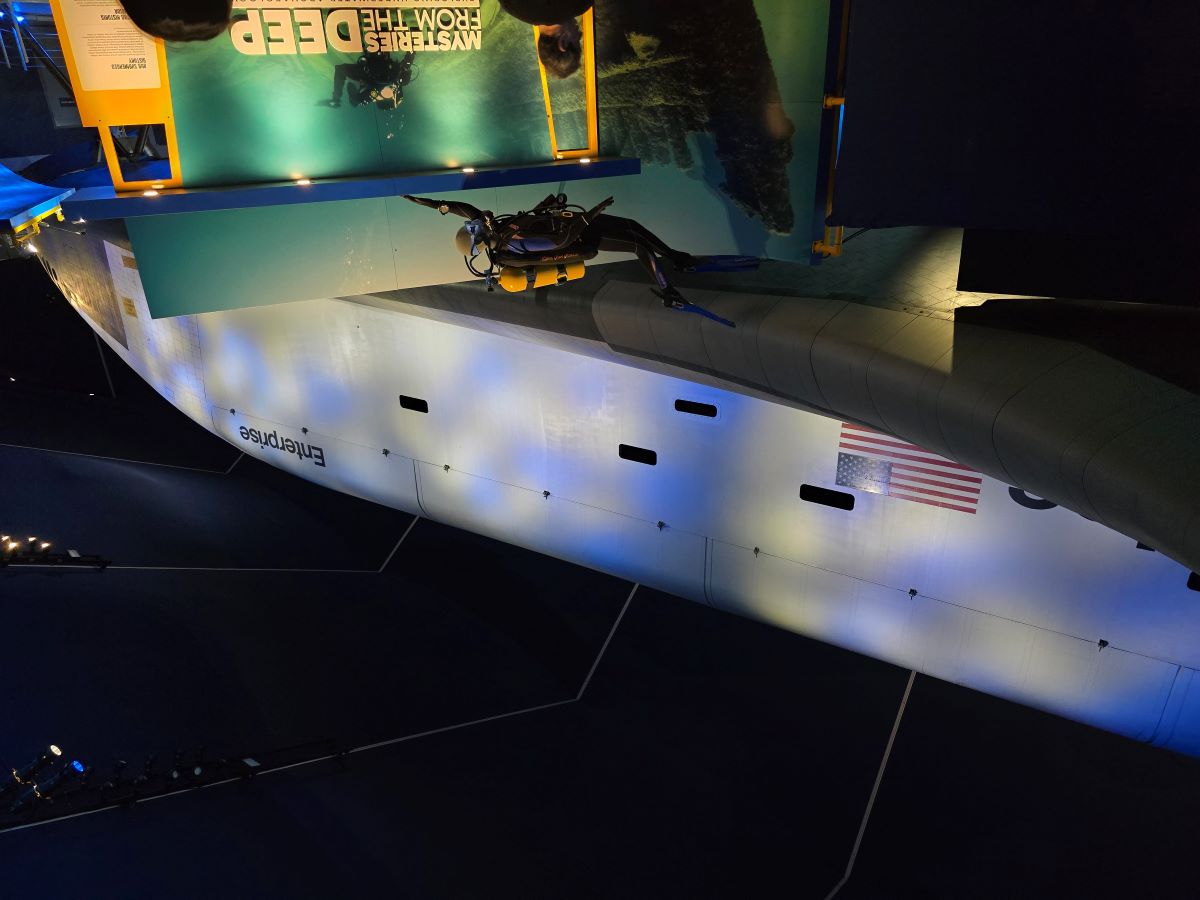

企业号航天飞机

在飞行甲板上西侧建了个巨大的航天飞机馆(Space shuttle pavilion),里面装着企业号航天飞机(只能在外面看),同时有一个水下考古特展。

企业号航天飞机

企业号航天飞机于1976年完工,是此类航天飞机的第一架原型机。原计划测试完成后将被改装进行正式太空飞行。但在测试中发现许多问题(“学到了很多东西”),需要对航天飞机做重大改变。所以它从未飞向太空,但对于整个计划贡献很大。1986年退役。2003年哥伦比亚号爆炸后,NASA又“返聘”继续做了一些测试。2012年来到博物馆。

记得小时候看科普作品讲载人航天,大部分国家使用一次性的火箭,美国比较牛,用的可重复使用的航天飞机,但技术复杂,风险较高。挑战者号和哥伦比亚号分别在1986年和2003年的任务事故中损毁。2011年所有航天飞机退役后,NASA长年依靠俄罗斯联盟号宇宙飞船将宇航员送上国际空间站。直至2020年5月30日的SpaceX火箭。诶, SpaceX的最大创新点不正是可回收火箭么?看来“可回收”确实是重点啊,事物总是在曲折中向前发展。马一龙当时也是如日中天,电动汽车、太阳能、可回收火箭,俨然人类文明进步的代言人。王莽谦恭未篡时啊。

结尾

不是军迷,飞行甲板上几十架飞机都不太懂,也就对A-12造型特殊,有点印象。对宏大叙事兴趣不大,倒是对上面工作的官兵的生活工作有些代入感。最后再说一遍,战争残酷,愿世界和平。

最近经常这种啥也不准备先去参观游览,回来之后再研究背景材料的“后置式旅游”(如哈特福德,西点),预报一下,下次写去之前精心策划,准备功课做足的“前置式旅游”——大英博物馆。